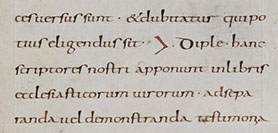

Figura 1. Fragmento de Etimologías de San Isidoro de Sevilla, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 231, p. 36 (www.e-codices.unifr.ch), fines del s. IX

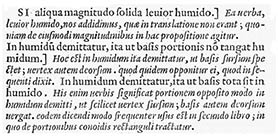

Figura 2. Fragmento de Origenes in Epistolam S. Pauli ad Romanos libri X, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 88, p. 19 (www.e-codices.unifr.ch), s. IX

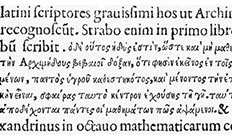

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

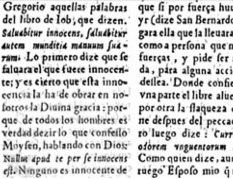

Figura 8

Figura 9

Apuntes para una historia de las comillas

Primera parte

© Jorge de Buen, 2015

El congreso 53.º de la Association Typographique International se celebró en México en el 2009, y para esa ocasión preparé una breve conferencia sobre el tema de que trata el presente artículo. Además, en el marco de esa misma convención, participé en una mesa redonda junto a mis colegas Marina Garone, Albert Corbeto, Horacio Gorodischer y José Scaglione. El tema eran los libros de tipografía en español, pero en un momento dado la charla giró hacia la investigación y la experimentación tipográficas en los países de habla hispana. Aquello remató con una participación del tipógrafo argentino Miguel Catapodis, quien desde el patio de butacas manifestó que faltaba una metodología de investigación en nuestro campo. Fue un corolario de lo que yo había vivido en los meses anteriores al tratar de escribir una historia de las comillas: dificultades para investigar, pobreza de la información —a pesar de los poderosos recursos informáticos con que contamos ahora— y falta de controles para presentar conclusiones. El resultado de estos defectos ha estado grabado por siglos en las crónicas de los signos tipográficos: es una historia pobremente documentada y llena de explicaciones fantásticas.

La investigación sistemática exige protocolos y métodos que no solo desconozco, sino que difícilmente podría aprender y, sobre todo, seguir a estas alturas de mi solitaria carrera. Debo limitarme a hacer revisiones un tanto informales con los escasos recursos de que dispongo y mediante mis propias reglas, buenas o malas. Desde luego, las investigaciones informales —y también muchas de las formales— se toman con reservas, pero no conviene renunciar a ellas ni tacharlas de improductivas. Mientras el investigador deje en claro los alcances y limitaciones de su trabajo, este tendrá alguna función o, por lo menos, servirá para espolear a quienes sí tienen la capacidad de hacer investigaciones formales.

Tal es el panorama de este estudio: una somera revisión —informal desde un punto de vista estrictamente científico— de la historia de las comillas. Los huecos e imprecisiones habrán de salvarlos quienes tengan más facilidades y talento que yo para hacer una investigación protocolaria y a fondo.

Etimología ficción

Como dije antes, el estudio historiográfico de los signos tiene lagunas e imprecisiones. Por ejemplo, en su famosa obra A History of Mathematical Notations, Florian Cajori nos cuenta que del signo de dólares «se han sacado a la luz alrededor de una docena de historias diferentes desarrolladas por hombres de mentes imaginativas, pero ninguno de estos pretendidos historiadores se ha permitido someterse a los frenos de los hechos fundamentales» (1993, págs. II-15). Cajori publicó esto en 1929 junto con una convincente disquisición acerca del origen del signo de dólares; sin embargo, las explicaciones populares siguen adelantándose hoy a cualquier reconstrucción sesuda de lo verdaderamente comprobable. Pregunte usted por ahí de dónde viene el signo de dólares, y si alguien tiene una idea para dársela como respuesta —y estoy pensando en un catedrático o algo así—, seguramente le contará una de las versiones reprobadas severamente por Cajori.

De las comillas (« ») se cuenta una historia aclamada popularmente. Se dice que estos caracteres angulares fueron inventados por un impresor francés llamado Guillaume Le Bé (o Lebé o Le Bret), quien vivió entre 1525 y 1598. Otros datan la aparición del signo en 1527 e inclusive lo atribuyen al célebre impresor ascensiano Josse Bade o Josse Badius o Jodocus Badius. En su Chronologie de l’histoire de L’Imprimerie (1853), Paul Dupont fecha la invención de las comillas en 1546, pero no da más datos: «El signo tipográfico llamado guillemets, por el nombre de su inventor, y que servirá para indicar las citas, comienza [en 1546] a ser usado por los impresores». Se dice que el primer autor en usar el nombre guillemets fue el abad M. de Marolles, en 1677, en Considérations en faveur de la langue Françoise. Lamentablemente no he tenido la suerte de encontrarme con un ejemplar de esta obra. Eso sí, a los pocos años la palabra guillemets ya aparecía en libros franceses.

El artículo más moderno y bien documentado que he leído hasta la fecha se debe a Pedro Uribe Echeverría. Fue publicado en L’Express.fr Culture el 7 de agosto del 2009 (revisado el 21 de diciembre). Con comedimiento, Uribe aclara que sus pesquisas son hasta cierto punto informales («investigación aleatoria», dice). Las primeras comillas impresas en Francia que encontró datan de 1529. Esto quiere decir que el signo ya se usaba al menos en una imprenta francesa cuando Le Bé tenía apenas dos añitos, con lo que la teoría más popular se va automáticamente a la gaveta de la etimología ficción. Y, por si eso fuera poco, también da cuenta de que «un artículo del investigador Giordano Castellani ha hecho retroceder la fecha de las primeras comillas impresas: a 1483 (o 1484) en Orationes et opuscula del humanista Francesco Filelfo (1398-1481). Prueba suplementaria —añade Uribe— de la creatividad de la imprenta renacentista italiana» (Uribe Echeverría, 2009).

La vieja diple

Dada la antigüedad del signo, es lógico buscar sus orígenes en los manuscritos medievales. En México, y sin más recursos que las bibliotecas digitales —donde buscar cualquier cosa que no sea una cadena de palabras se vuelve atrozmente difícil— no he podido encontrar nada parecido a unas comillas, pero Uribe Echeverría incluye en su artículo un par de imágenes muy reveladoras: en una de ellas aparecen unas evidentes comillas de seguir en un manuscrito de los siglos V y VI. Esto nos conecta con el sabio san Isidoro (c. 560-636), arzobispo en la Sevilla visigótica. En el primer libro de sus famosas Etimologías (también conocidas como Los orígenes), obra enorme y casi enciclopédica, Isidoro de Sevilla incluye una discusión sobre veintitantos signos —o combinaciones de signos— convencionales para citar. Entre ellos menciona la diple (>), que para algunos historiadores de la tipografía es el auténtico germen de las comillas. Dice Isidoro de la diple: «Esta figura la ponen nuestros escribanos en los libros de los hombres eclesiásticos para departir o demostrar los testimonios de las Santas Escrituras». De modo que la diple parece trabajar desde muy antiguo en el honorable oficio de citar.

Sin embargo, la diple ya era un signo venerable en tiempos de san Isidoro y, por lo visto, tenía otro oficio. Aparece, por ejemplo, en papiros griegos del Nuevo Testamento, como el 48, del siglo III, que se conserva en la Biblioteca Laurenziana. Sin embargo, su función no era precisamente la de citar. Esto es lo que el experto Philip Comfort dice al respecto: «Otra señal de que un manuscrito ha sido hecho profesionalmente es el uso de la diple (<) marginal, la cual se empleaba para marcar una corrección en el texto, la necesidad de una corrección o ambas cosas» (2005, pág. pos. 797). Un par de renglones más adelante, Comfort habla sobre el uso de la diple en el manuscrito 405 de Oxirrinco, que data del año 180 d. C., más o menos, y que es una reproducción de Contra las herejías, de san Ireneo. Ahí añade algo que me parece digno de ser mencionado:

El relato del bautismo de Jesús, como está registrado en Mateo 3:16-17, se repite a lo largo de la argumentación de Ireneo; el texto de Mateo está señalado de una manera especial, con una diple (<) al principio de cada línea de la cita. Si han sido usados de acuerdo con las prácticas normales de escritura, esos signos querrían decir que el texto necesitaba correcciones (o, por lo menos, una revisión).

Me parecería extraño que un experto como Philip Comfort, que —según él mismo dice— ha revisado personalmente todos los papiros del Nuevo Testamento que se han descubierto hasta los tiempos de la edición del libro aludido, hubiera pasado por alto un detalle tan importante como el posible uso de la diple en función de citar. Lo lógico sería que, al menos, mencionara esa posibilidad, sobre todo por el hecho de que ha habido publicaciones como las de Uribe y Castellani que afirman, de manera categórica, que las comillas actuales tienen su origen en el uso antiguo de la diple.

La imagen del manuscrito en el artículo de Pedro Uribe —a que me referí unas líneas más arriba— tiene lo suyo. En ella se ve un texto en letras unciales, y en su margen izquierdo, unos signos dobles en un oficio muy similar al de las comillas de seguir como se usarían en la imprenta diez siglos más tarde. Uribe Echeverría escribe al pie: «Una investigación personal nos ha permitido encontrar una diple doble en un manuscrito de los siglos V y VI (Orígenes: Comentarios sobre las epístolas de san Paulo)». Sin embargo, está claro que entre dos diples (<<) y las virgulillas de la imagen —mucho más parecidas a dos treses (33) o dos rellenos— hay un auténtico eslabón perdido. No podemos atribuir el cambio de diseño a la evolución, porque este manuscrito y la obra de san Isidoro son contemporáneos, ambos de los siglos V y VI. Esto me disuade de apoyar, sin más pruebas, la tesis de las diples, y me llena el coco de preguntas: ¿De dónde salieron esos signos y por qué san Isidoro no los menciona?, ¿por qué son inusuales?, ¿por qué las señales de citar escasean tanto durante la Edad Media?, y, lo más intrigante, ¿cómo es que reaparecen incólumes ocho siglos después? Esto podría explicarse con un solo argumento: el que no hayamos visto suficientes manuscritos medievales. Bien, la paleografía no es mi oficio, pero en las obras que he consultado con frecuencia, como Palaeography of Gothic Manuscript Books, de Albert Derolez, Latin Palaegography, de Bernhard Bischoff, Introduction to Manuscript Studies, de Raymond Clemens y Timothy Graham, o el mismísimo diccionario de Cappelli no he encontrado nada parecido a las comillas de la imagen.

Por cierto, Bischoff se refiere así a las formas de citar en la Edad Media: «De los varios métodos para indicar citas que conectan la antigüedad y la producción primigenia de libros latinos medievales con las prácticas griegas, una que ocurre frecuentemente es el sangrado del texto (en los manuscritos más antiguos, con espacios equivalentes a de una a cuatro letras), sin signo alguno. Este uso, sin embargo, fue abandonado para favorecer el marcado de los márgenes con signos, primero con la clásica diple, más tarde con otros. Se puede añadir la escritura de las citas en rojo o con una letra de diferente estilo» (Bischoff, 1997, pág. 172). Las citas en rojo sí que se pueden ver en muchos manuscritos medievales. Este método, sin embargo, se vuelve difícil de prolongar en la imprenta de tipos móviles, ya que meter oraciones enteras en un segundo color y dentro de un mismo renglón era una faena atrozmente complicada (en el siglo xv ya se comenzó a imprimir a dos colores, pero en tareas más sencillas). Los primeros impresores tendrían que arreglárselas sin esa diacrisis.

Me parece importante recalcar al lector que Bischoff no habla de variaciones de la diple, sino de «otros» signos.

Clemens y Graham explican que «las comillas más antiguas, que ya se usaban en la antigüedad, se ponían en los márgenes y no dentro de la columna de texto. La marca más común en los primeros manuscritos era una especie de diple que se originó como un signo en forma de cuña (>), pero a menudo degeneró en otras formas, la más común de las cuales fue un signo en forma de coma» (Clemens & Graham, 2007, p. 86). En ninguno de los textos que se refieren a esta posible transformación de la diple en comas se ve cómo sucedió la metamorfosis. Me parece difícil aceptar que el signo rojo que aparece en la figura 1 se haya transformado en, digamos, los signos marginales de la figura 2 sin haber dejado una clara huella de la evolución. Por cierto, los dos manuscritos ilustrados son contemporáneos entre sí, y aunque el primero tiene el deber de copiar con fidelidad los signos usados por san Isidoro, el segundo no está comprometido con esa reproducción facsimilar. En otras palabras, en el segundo se estaría siguiendo la regla vigente (s. IX).

Hay eslabones perdidos y, por lo tanto, no es posible afirmar categóricamente que las comillas son diples evolucionadas. Si aceptáramos esto con humildad, no podríamos explicar el génesis de unos signos fundamentales de nuestra comunicación escrita, pero sí que podríamos deshacernos de un montón de especulaciones extrañas, como estas de Keith Houston (2015):

Entre toda esta conmoción, la diple engendró una creciente variedad de sucesores: de manera gradual, en su lugar comenzaron a aparecer una serie de diples «adulteradas» o «degradadas» (para usar la altanera terminología de Patrick McGruk, un docto cronista que en el siglo XX se ocupó de las comillas primigenias). Algunos escritores decoraron la tradicional «>» con un punto entre los trazos, mientras otros, de origen francés, giraron el signo hasta componer uno en forma de V que acunaba el punto entre los brazos abiertos. Otros copistas jugaron con la forma de flecha de la propia diple, creando símbolos que se asemejaban alternativamente a las letras s o r, junto con signos curvos que evocan a las comas modernas. Curiosamente, Inglaterra fue el único lugar donde se usó una variedad distintivamente anglosajona que consiste en dos puntos y una especie de coma (..,).

¡Qué enredo! Por lo visto, las diples podían disfrazarse de cualquier cosa, o, dicho de otro modo, cualquier signo extraño que encontremos en el margen de un manuscrito será sospechoso de ser una diple. Más bien pareciera que el verdadero germen de las comillas no estuviera en esas formas gráficas, es decir, en esas dos líneas unidas por un extremo como una cuña, sino en la manera en que se usaban: como señales diacríticas marginales.

Sin embargo, coincido con Houston en un hecho fundamental del que ya he dado cuenta un poco más arriba y en algunos artículos o conferencias anteriores: los signos marginales de citar desaparecen por ahí del siglo VIII para reaparecer ya en los tiempos de la imprenta, a finales del siglo XV. ¡Fueron ocho siglos de ausencia! No recuerdo ningún signo —y, mucho menos, uno de tanta importancia— que haya pasado por un desprecio semejante.

La diacrisis de las citas en la imprenta primigenia

Entre los sorprendentes hallazgos de Pedro Uribe Echeverría está también un impreso florentino de 1518 (Pedanius Dioscorides: De materia medica). En él se ven unos signos marginales similares a las comillas, pero en realidad son simples comas. A la izquierda de esta línea vertical de comas hay un ladillo. La composición tipográfica es muy curiosa, porque el ladillo, las comas verticales y el texto principal están desalineados unos con respecto a los otros. Las comas, por ejemplo, van ligeramente bajas comparadas con la línea de base del texto principal, mientras que los tres renglones del ladillo están prácticamente alineados con las interlíneas del texto. Aquí no podemos deducir qué quiso significar el impresor, si es que quiso significar algo con ese desplazamiento (un detalle extremadamente laborioso como para no estar plenamente razonado), pero quizás desalineó un poco estas comas especiales para apartarlas semánticamente de las ordinarias. Algo similar harían algunos impresores a mediados del siglo XVII, aunque la costumbre no terminaría por arraigar hasta a finales del XVIII y principios del XIX. La diferencia, sin embargo, fue que, en vez de bajar ligeramente los signos, los subieron.

Con todo, las comillas no eran los signos más usuales para marcar citas. A partir del siglo XVI, el recurso diacrítico ordinario fueron las cursivas. Este género tipográfico, diseñado a fines del siglo XV para Aldo Manuzio por Francesco da Bologna (el famoso Griffo), se hizo popular como estilo disyuntivo; muy especialmente para meter citas en latín cuando el texto estaba en otra lengua. Desde luego, en los albores de la imprenta había vacilación sobre los cánones editoriales. La propia transición de la letra gótica a la romana —iniciada a los pocos años de que Gutenberg sacara a la luz sus primeras impresiones— prácticamente se consumó en la Italia de fines del siglo XV, y con tanta enjundia, que a los pocos años las letras romanas ya dominaban el panorama editorial europeo.

Más allá de las diferencias nacionales que, bien entrado el siglo XV, marcaban, por ejemplo, una Francia y una Italia instaladas en los tipos romanos ante una España empecinada en el gótico, el mundo tipográfico era un tanto anárquico. Por ello es difícil hablar de cánones editoriales. Había reglas de la casa o locales o, con suerte, regionales; sin embargo, en diversas obras salidas de una misma imprenta, e incluso dentro de un mismo ejemplar, se puede notar la carencia de uniformidad.

Los cánones tipográficos empezaron a fijarse durante los primeros cien años de la imprenta, de modo que a mediados del siglo XVI ya se pueden ver señales de una diacrisis que durante un largo tiempo se fijaría, perfeccionaría y extendería por Europa. Las cursivas, por ejemplo, que durante toda la primera mitad de ese siglo alternarían con las redondas en función de fuente primaria, hacia la segunda mitad irían absorbiendo el trabajo de signos diacríticos que les corresponde hasta la fecha. Véase, por ejemplo, la figura de al lado, donde aparece un fragmento de De iis quæ vehuntur in aqua libri duo, de Arquímedes, comentado por Federico Comandino (Alessandro Benacci: Boloña, 1565). En algunas partes, bajo el título de «Commentarius», la proposición de Arquímedes, en redondas, se interrumpe con un claudato (corchete) de cierre, como señal de elipsis, enseguida del cual se inserta la parte del comentarista.

Las cursivas adquirieron el trascendental papel de grafía alternativa, aportando diferentes clases de diacrisis, hasta que, hacia fines del siglo XVI, los editores fueron restringiendo y unificando sus usos. Muy temprano en el XVII, las cursivas se emplearon para señalar que cierta palabra o período estaban en un idioma distinto al del texto. Es en esta función diacrítica donde las cursivas comienzan a interpretarse como signos de citar. Recordemos que el latín fue la lengua dominante en la edición: casi todas las obras religiosas se hacían en latín, así como muchas de las científicas. Esto no solo obedecía a la veneración que por la lengua latinan sentían la Iglesia y los hombres de ciencia, sino también al muy práctico fin de que una obra compuesta en Italia podía leerse perfectamente bien en cualquier otro país. Sin embargo, la expansión de la imprenta contrajo los mercados propios de los editores y convirtió la edición en un oficio cada vez más regional. Esto llevó las lenguas vernáculas a los libros. Pero las obras en lenguas nacionales y regionales acudían frecuentemente a autoridades en latín y griego, y algunos editores de prestigio reconocieron la pertinencia de incluir esas citas en grafías distintas. Conjeturo que los editores advertían cuánto destacaban las inserciones en griego, no solo por estar hechas con otro alfabeto, sino porque comúnmente este otro alfabeto estaba diseñado en un estilo distinto. El efecto puede apreciarse bien en la figura 4, tomada también de la obra de Arquímedes recién citada. Tal vez ciertos editores creyeron que el latín también debía destacarse de alguna manera, y por eso comenzaron a ponerlo de cursivas.

En la figura 5 se ve un fragmento de Discursos predicables sobre todos los evangelios que canta la Iglesia, de fray Diego Murillo (Angelo Tavanno: Zaragoza, 1605). El texto en español lleva muchas citas en latín, las cuales han sido compuestas en cursivas. A primera vista, uno podría creer que el editor usa las cursivas para citar, pero en realidad muda de grafía solo para anunciar un cambio de idioma.

La figura 6 está tomada de Agudeza y arte de ingenio, de Lorenzo Gracián (Iván Nogués: Huesca, 1648). Lo destacable de este ejemplo es que la cita va de cursivas y en párrafo aparte, pero nuevamente se trata de coincidencias: la composición espaciada, en párrafo aparte y centrada, obedece a que se trata de versos, como se puede ver en la traducción al español que se incluye debajo. El cambio de grafía se debe a que la cita está en latín. Sin embargo, es muy interesante notar cómo el autor destaca las últimas tres palabras del verso en latín, que es en lo que se enfoca su discurso, y lo hace pasando de cursivas a redondas. Adelante, en la traducción, destaca los dos últimos versos —los equivalentes al período final de la versión latina— pasando de redondas a cursivas. Aquí, pues, además de cumplir con el oficio de indicador de cambio de lengua, las cursivas enfatizan.

Las cursivas o, lo que resulta equivalente, las mudas de redondas a cursivas y viceversa, adquirieron numerosas responsabilidades con el tiempo: citar, indicar un cambio de idioma y enfatizar, sobre todo. Era una carga excesiva para una sola forma de diacrisis, especialmente si tomamos en cuenta que los editores, cada vez más inclinados a publicar en sus lenguas vernáculas, tenían las cajas tipográficas llenas de chirimbolos inútiles, signos que solo servían para componer abreviaturas latinas.

Nuevos usos para viejos signos

La imprenta primigenia creó pocos signos; sí inventó, en cambio, nuevas funciones para signos que durante un largo tiempo se usaron en los manuscritos, principalmente para abreviar. Un caso clásico es el del punto y coma, que por siglos sirviera como abreviatura de la terminación latina –us (quib; = quibus). Se dice que fue el mismísimo Aldo Manuzio quien liberó al punto y coma de la orfandad y comenzó a usarlo como signo de puntuación para marcar una pausa media. Sin embargo, la aportación más importante de Manuzio a la ortografía —de la que se habla menos— fue la introducción de la coma sola, un signo que posiblemente no existía en las fundiciones anteriores a la suya, pero que se podía obtener con la eliminación del punto en la matriz del punto y coma. A partir de la publicación en 1496 del De Aetna, de Pedro Bembo, Aldo comenzó a usarla, en lugar de los dos puntos, para señalar la pausa breve. Esto se puede ver en su Hypnerotomachia Poliphili, libro impreso en Venecia en 1499 (fig. 7).

Todo esto nos lleva, de manera particular, a un viejo signo que llegó al mundo de los libros traído por los lectores. Me refiero a la vírgula suspensiva, una de las tres señales que más se usaban antiguamente para indicar la pausa breve. Hasta el siglo IX, más o menos, tiempo en que bajo el poder del estado se instituyó la letra carolingia y, junto con ella, una importante y extensa reforma de la escritura, la mayoría de los documentos se escribían sin espacios entre las palabras —en algo que en paleografía se conoce como scriptura continua—. De modo que el lector se servía del texto básicamente para apuntalar líneas que ya conocía, y no tanto para enterarse de novedades. De modo que la lectura, que casi siempre se hacía en voz alta, era semejante a lo que hacen los músicos cuando se ayudan con la partitura en obras que se saben incluso de memoria. Eso sí, en la lectura de un documento desconocido, el proceso de familiarizarse era lento y a menudo exigía frecuentes intervenciones del lector en el manuscrito. Era común que este pusiera marcas donde debían hacerse las pausas, donde había riesgo de caer en malentendidos y donde la terminación de un vocablo podía confundirse con el comienzo del siguiente. Paul Saenger nos cuenta que estos signos de puntuación, llamados positurae por los gramáticos, solían usarse en la alta Edad Media solo cuando los lectores noveles copiaban pasajes en sus tablillas de cera, pero no eran bien vistos en los libros formales.

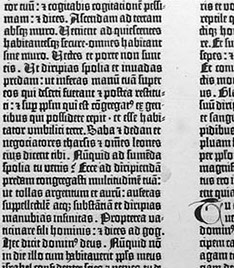

La vírgula suspensiva solía tener la forma de una barra (/) elevada. Había también un carácter semejante, llamado diástole, que se empleaba, sobre todo, para dividir los vocablos cuando no cabían el renglón (es decir, hacían lo mismo que nuestros guiones actuales). Hay diástoles empequeñecidas en numerosos manuscritos e incunables. Un caso es la mismísima Biblia de 42 líneas de Gutenberg, como se puede ver en la figura 8, que reproduce una imagen del libro de Ezequiel. En el mismo grabado se aprecian algunos puntos dobles (:), signos que monopolizaron el oficio de señalar la pausa breve hasta finales del siglo XV. Las diástoles podían ser sencillas o dobles, y en algunos libros se optaba por una versión o por la otra según las condiciones de la justificación.

La imprenta exigía gradualmente a los compositores de textos la instauración de un verdadero canon editorial, algo que estuviera por encima de las convenciones regionales que con mayor o menor rigor obedecían los escribas del medioevo. Al principio, este canon fue una secuela de la autoridad de ciertos impresores de prestigio internacional, como el propio Aldo Manuzio; pero, hacia mediados del siglo XVI, el virtuoso fenómeno ya había logrado cierto grado de normalización, muy favorecedora para los lectores. Como es lógico, también habrían de converger u oponerse caracteres cuyos significados no estaban claramente asentados. Tal es el caso de la vírgula suspensiva y la diástole, que no eran más que un solo signo con dos oficios. Algo similar podía decirse del punto doble, una adaptación tipográfica del punctus elevatus que los monjes cistercienses introdujeron en la escritura (aparece en varios renglones de la figura 9, un evangeliario alemán del siglo XII; por ejemplo, al final de la frase «Ite in castellu(m) quod contra vos est»). Así que la sustitución del doble punto por la coma en la última década del siglo XV seguramente se debió a un sano afán de romper polisemias y anarquías.

Poco antes de que Manuzio «inventara» la coma moderna, algún impresor tuvo la ocurrencia de recoger la diástole y ponerla a trabajar en el oficio de citar. En el 2008, Giordano Castellani publicó en Gutenberg-Jahrbuch (pp. 52-80) un artículo donde revelaba haber hallado las comillas impresas más antiguas hasta el momento. Se trata de una edición de Orationes et opuscula, de Francesco Filelfo, impresa en 1483 o 1484. Lo curioso es que los signos que el impresor usa para citar son dos barras duplicadas (//), mucho más parecidas a una diástole doble que a dos diples, ya no digamos a dos comas modernas.

Como hemos visto, algunos autores afirman que a finales de la Edad Media la diple era un signo de forma inconstante. Castellani apoya la tesis de Malcolm B. Parkes en el sentido de que las comillas se derivan de la diple, tesis que el presente artículo se ha propuesto poner en duda. Curiosamente, en los ejemplos que exhibe Parks, la supuesta diple tiene tres formas: la tradicional, de dos líneas convergentes (>), la de una coma y la de una especie de relámpago de tres trazos. Insisto en que, para un signo tan conocido, tan incontrovertible y tan simple, tan afianzado en la tradición y tan presente en los papiros primigenios del Nuevo Testamento, lleva demasiados disfraces.

Si algunas conclusiones se pueden extraer de esta primera parte son las siguientes:

a) Si bien la diple se usó para marcar citas, esa no era su única función, y en muchos casos, ni siquiera era su función principal.

b) En la Edad Media había muchas maneras de indicar citas, pero la mayoría de las veces no se usaba ningún diacrítico.

c) En cuanto al diseño de las marcas de citar, no hay una secuencia de transformaciones que partan de la diple griega (>) y lleven a cualquiera de los signos que se usaron siglos después, mientras que eso es algo que se puede hacer prácticamente con todos los demás signos.

d) Las letras que abundan y tienen un trazo complejo son también las que sufrieron más transformaciones gráficas desde, digamos, los modelos romanos del siglo II hasta la estandarización carolingia en el siglo IX. Véanse, por ejemplo, los casos de A => a, D => d, E => e, G => g, N => n, M => m, a diferencia de letras como K => k, Y => y, Z => z, que prácticamente no cambiaron. ¿Cómo es posible, entonces, que siendo la diple un signo tan poco usado haya sufrido modificaciones tan radicales?

e) Las primeras comillas en la imprenta no tenían forma de comas ni de diples ni de nada parecido. Eran vírgulas suspensivas o diástoles recicladas. Por lo tanto, es mucho más justo decir que las comillas modernas derivan de la vírgula suspensiva —que era una especie de coma, dicho sea de paso— que de la diple.

Como se puede ver, es muy aventurado afirmar de manera categórica que nuestras comillas modernas tienen su origen en la diple. Bien harían los entusiastas de esa teoría en ser prudentes e incluir un «probablemente» en sus aseveraciones.

Bibliografía

Bischoff, B. (1997): Latin Palaegraphy. Antiquity & the Middle Ages (D. Ó Cróinín, & D. Ganz, Trads.), Cambridge: Cambridge University Press.

Cajori, F. (1993): A History of Mathematical Notations, New York: Dover Publications.

Cappelli, A. (1999): Dizionario di Abbreviature latine ed italiane (6 ed.), Milán: Ulrico Hopeli.

Clemens, R., & Graham, T. (2007): Introduction to Manuscript Studies, Nueva York y Londres: Cornell University Press.

Comfort, P. (2005): Encountering the Manuscripts. An Introduction to New Testament Paleography & Textual Criticism, Nashville: Broadman & Holman.

Dupont, P. (1853): Chronologie de l’histoire de l’imprimerie, obtenido de Textes rares: http://www.textesrares.com/dupon/d570.htm

Houston, K. (30/01/2015): «Slate (Lex-i-con Valley, A Blog About Language)», recuperado el 03/02/2015, de The Long and Fascinating History of Quotation Marks: http://www.slate.com/blogs/lexicon_valley/2015/01/30/quotation_marks_long_and_fascinating_history_includes_arrows_diples_and.html?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=twitter.com&utm_medium=referral

Uribe Echeverría, P. (21/12/2009): Deux-points et guillemets : « le procès-verbal ». Recuperado el 13/01/2010, de L’Express.fr: http://www.lexpress.fr/culture/deux-points-et-guillemets-le-proces-verbal_779087.html